参加者からの提言

令和4年度

◆私たち世代が次世代のためにできること

・教育

→ NUMOの放射線教育

→ 原子力発電・地層処分とは何ぞやを伝えること

・情報共有

・技術と情報の継承

→ 技術者(つまり後継者)の育成、確保

→ 歴史、これまでの状況を記録、保持

・持続可能に発展できる社会を作る

→ エネルギー資源問題で苦労しない

→ 災害に強い

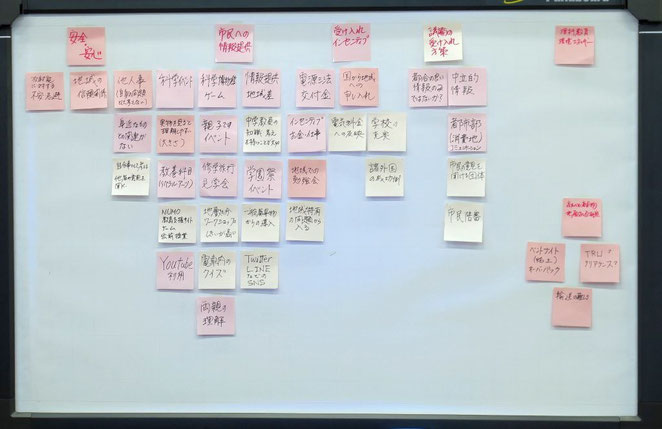

◆一般市民への情報提供の課題

・無関心層への働きかけ

→ 国民全体への課題

→ どういう思いを持って無関心なのかを調べる

→ 興味がない人については、基本的な事項から説明していく

・情報の内容

→ 官民産学の連携、正しい情報をつたえていく

・SNSやインターネットでの情報提供

→ デマや虚偽の情報には気を付けて、取捨選択する

◆高レベル放射性廃棄物問題を友人に説明するとしたら、何を伝えるべきか

・処分は必ず必要

・なんでそれが必要?&現状な何なのか(問題提起)

→ この2点に時間をかける

具体的なところは議論できず...

・今回は友人と議論できる前提が設定されているが...

まず、原子力というセンシティブな話題を出すことが難しい。人間関係上、

賛成/反対という対立が生まれてしまう可能性

◆処分候補地に縁もゆかりもない人が賛成反対を判断するべきかどうか

・まだ、認知が広まっている分野ではないので議論がなされることはよいことではないか

→ 出てきた意見については、批判や批評についてはどこまで制作に反映すべきなのか?

・原子力関連施設が立地する地域はだいたい人口が少ないので、その方々が賛成していても、

反対の声の方が大きく聞こえてしまいそう

→ ただ、「ダメ」と拒否するのではなく、建設的なアイデアが必要

・なぜ、その場所になったのかを知るべき

(例)スイスは「地盤(地層)が決めて」と公表している

→ 科学的な評価は不可欠である。そのような発表・公表の場は必要

・どこまでがステークホルダー?(例えば、候補地周辺住民の取り扱い)

→ 調査を受け入れた/候補地の住民

感情的に賛否を判断するのではなく、都市部とは異なる地域の財政状況、バックグラウンド等

を把握した方がよい。地方自治の在り方

→ 都道府県

→ 国民全体←国民だから民主主義国家だから

→ 世間が関係者であれば、あらゆる方が賛否の参加者になりうる

・とやかく文句を言うのではなく、意見をドンドン出そう

→ 賛成派、反対派は議論のあり方から立場が異なる、それらを包括する議論の場はあり得るのか

→ 議論の運営自体の議論も大切(そこでは原子力廃止の可能性も認めるべき)

→ 賛成、反対ではなく、判断に至る材料としての知識についてサポートをすべき

平成30年度

◆地域に受け入れられるためのインセンティブとは何か?

まず最初に、地域市民が地層処分に対する議論を受け入れる環境を作るべきである。

地域に交付されるお金も大切だが、地域特有の課題について話し合うことが大切である。

地域市民の意見を聞いて地方自治体と相談できる組織・団体が必要である。地方議会議員の積極的な関与も必要。

地域が誇れる・自慢できるブランディングとなることを考える必要がある。

インフラ(交通、道路など)、保育所、病院、介護施設、スポーツ施設、博物館、工場や研究施設の誘致)、大学と連携した専門学校など、地域のランドマークとなるものを作る。

◆放射性廃棄物について、一般市民への情報提供政策の課題は?

明確な説明、年代層・世代間の意見の違い、外国の事例など、自分の問題として考える必要がある。

地域だけでなく国民全てが理解する必要がある。

国民全体の合意あれば、処分が実現できると思う。しかし、処分を理解し、経費、風評被害などの、六ケ所村や福島県で過去に経験している内容を公平に見る雰囲気が必要である。それを促すNUMOの活動が重要であると考える。

電車内のクイズ番組など、地域性に特化した方法を考える。

◆関心のない若い世代に伝えるためには?

学校で先生と学生が一緒に学ぶ必要がある。教育支援サイトの充実。

小学生には廃棄物一般から入り、技術的な問題を中心に興味を持ってもらうようにする。

ディベート型授業は関心が高まる。賛成・反対の意識の変化を知り、自分事として考えることができるが、基礎知識を持っていないと難しい。

いかに「自分事」として考えさせることが出来るかが重要だと思う。そのため、様々な立場の当事者を設定したロールプレイングに参加してもらうなど、その立場になって考えさせる手法が有効なのではないか。

SNSを使った広報、実際に参加した若い世代の声を届ける場(報告会など)。

サイエンスカフェのように、短時間でも気軽に参加できる会があると良い。

中学校、高等学校で学ぶ内容は少ないので、霧箱実験、放射線の計測などを会のプログラムに入れて、大学で放射線を学ばない学生が体験できるようにしたい。

社会科では持続可能な社会を教えている。理科だけでは難しい。

小中高の教育では、まず教員自身の知識・考えを持つことが必要である。

◆回収可能性についての意見

回収可能性は将来の技術の発展を期待して残すのがよい。

回収可能性よりは完全に密封隔離して未来に不安を残さないようにすべき。

テロの対象となることを考えると回収可能性は疑問に思う。

What's New

NEW!

お知らせ・募集欄に、

高レベル放射性廃棄物の地層処分ワークショップ(令和7年度)参加者募集を掲載

2025年7月1日(火)締切

研究会等のご案内欄に、

令和7年度第1回RADONET研究会案内を掲載。研究会発表資料を掲載

会員専用欄に、

令和7年度第1回RADONet研究会発表資料を掲載

令和6年度第2回RADONet研究会発表資料を掲載

研究会等のご案内欄に、

ラドネット創立20周年記念 令和6年度第2回RADONET研究会案内・発表資料を掲載

お知らせ・募集欄に、

高レベル放射性廃棄物の地層処分ワークショップ(令和6年度)参加者募集を掲載

2024年9月14日(土)締切

【応募多数のため締め切りました】

Buildup Factor欄を追加

令和6年度年次計画と令和5年度事業報告、財務報告を更新

研究会等のご案内欄に、

令和6年度第1回RADONET研究会案内を掲載

会員専用欄に

令和6年度第1回RADONet研究会発表資料を掲載

令和5年度年次計画と令和4年度事業報告、財務報告を更新

お知らせ・募集欄に、

高レベル放射性廃棄物の地層処分ワークショップ(令和5年度)参加者募集を掲載

2023年7月21日(金)締切

参加者多数のため締切りました

地層処分を考えてみましょう!

欄に令和4年度活動概要を掲載

会員専用欄に

令和5年度第1回RADONet研究会発表資料を掲載

令和5年度年次計画と令和4年度事業報告、財務報告を更新

令和5年度第1回RADONET研究会案内を掲載

令和4年度第1回RADONet研究会発表資料を掲載

令和3年度第2回RADONET研究会講演資料を掲載

令和4年度第1回RADONET研究会案内を掲載

会員専用ページの研究会資料を更新

令和4年度年次計画と令和3年度事業報告、財務報告を更新

令和3年度年次計画と令和2年度事業報告、財務報告を更新

令和3年度RADONET研究会案内を更新

ZOOMシンポジウム:高レベル放射性廃棄物地層処分に係わる地域の対話活動

-withコロナ下での対話実践-

盛会裏に終了しました。

当日発表資料を掲載しました

令和2年度RADONET研究会案内を更新

高レベル放射性廃棄物地層処分を考える地域参画型ワークショップ(令和2年度)参加者募集を掲載

2020年9月1日(月)締切

令和2年度年次計画と令和元年度事業報告、財務報告を更新

令和元年度第2回RADONET研究会案内を更新

令和元年度年次計画と平成30年度事業報告、財務報告を更新

令和元年度第1回RADONET研究会案内を更新

平成30年度第2回RADONET研究会案内を更新

平成30年度年次計画と平成29年度事業報告を更新

平成29年度財務報告を追加

平成30年度第1回RADONET研究会案内を更新

平成29年度第2回RADONET研究会案内を更新

法人リーフレットを更新

平成29年度年次計画と平成28年度事業報告を更新

平成29年度第1回RADONET研究会案内を更新

平成28年度第2回RADONET研究会案内を更新

平成28年度第1回RADONET研究会案内を更新

特定非営利活動法人 放射線線量解析ネットワーク(RADONet)

Radiation Dose Analysis and Evaluation Network

特定非営利活動法人 放射線線量解析ネットワーク(RADONet)

Radiation Dose Analysis and Evaluation Network